Барионная материя — протон, первый уровень материи

К основным барионам относятся (по мере возрастания массы): протон, нейтрон, лямбда-барион, сигма-гиперон, кси-гиперон, омега-гиперон. Масса омега-гиперона (3278 масс электрона) почти в 1,8 раз больше массы протона.

Барионы вместе с мезонами составляют группу элементарных частиц, участвующих в сильном взаимодействии и называемых адронами.

Название «барион», введённое в 1955 году Абрахамом Пайсом, происходит от греческого слова «тяжёлый», потому что в то время наиболее известные элементарные частицы имели меньшие массы, чем барионы.

1. Протон как составная частица:

Протон, наряду с нейтроном и электроном, является одним из фундаментальных строительных блоков материи. Он входит в состав атомных ядер, определяя атомный номер элемента и, в значительной степени, его массу. Масса протона значительно превышает массу электрона (примерно в 1836 раз), составляя 1,6726⋅10−27 кг или 938,27 МэВ.

2. Загадка радиуса протона:

Одной из актуальных проблем современной физики является расхождение в результатах измерений радиуса протона, полученных различными методами. Традиционные измерения, основанные на изучении атомов обычного водорода, начиная с 1960-х годов, давали значение около 0,8751 ± 0,0061 фм (CODATA-2014). Одн ако, эксперименты с мюонным водородом показали существенно меньший радиус – 0,84184 ± 0,00067 фм. Более поздние измерения лэмбовского сдвига в атоме обычного водорода (2019 г.) дали значение 0,833±0,010 фм, а эксперимент PRad по рассеянию электронов (2019 г.) – 0,831±0.012 фм. Это расхождение, известное как "загадка радиуса протона", до сих пор не имеет общепринятого объяснения и может указывать на неполное понимание внутренней структуры протона.

ако, эксперименты с мюонным водородом показали существенно меньший радиус – 0,84184 ± 0,00067 фм. Более поздние измерения лэмбовского сдвига в атоме обычного водорода (2019 г.) дали значение 0,833±0,010 фм, а эксперимент PRad по рассеянию электронов (2019 г.) – 0,831±0.012 фм. Это расхождение, известное как "загадка радиуса протона", до сих пор не имеет общепринятого объяснения и может указывать на неполное понимание внутренней структуры протона.

3. Анализ зарядов протона и позитрона:

Экспериментально установленные значения зарядов протона и позитрона отличаются:

Заряд позитрона: +1,602176634⋅10−19 Кл

Заряд протона: +1,6021766208(98)⋅10−19 Кл

Разница между этими значениями составляет:

1,602176634⋅10−19 Кл - 1,6021766208(98)⋅10−19 Кл = 0,000000013⋅10−19 Кл.

Предполагается, что эта разница может быть обусловлена частичным поглощением заряда позитрона "керном" и темной материей (мюонных мезона) внутри протона.

4. Магнитный момент протона:

Суммарный магнитный момент протона равен 2,792 847 344 63(82) ядерного магнетона или 1,410 606 795 45(60)×10-26 Дж/Тл. Дальнейшие исследования должны установить, каким образом наличие позитронно-электронного компонента может влиять на магнитный момент протона.

1. Условия в центрах звезд:

В центрах звезд создаются условия экстремального давления и температуры. В этих условиях происходит накопление гамма-квантов и мезонов.

2. Формирование тяжелой гамма-частицы:

Тяжелая гамма-частица (керн), согласно ПЭМ, состоит из 94 легких гамма-частиц (по 1,022 МэВ). В условиях экстремального давления, меньший объем, занимаемый тяжелой гамма-частицей по сравнению с суммарным объемом 94 легких гамма-частиц, делает ее формирование энергетически выгодным. Давление "прессует" легкие гамма-частицы, образуя тяжелую гамма-частицу.

3. Накопление мюонных мезонов:

Вокруг тяжелой гамма-частицы накапливаются мюонные мезоны, также под воздействием высокого давления. Эти мезоны образуют структуру "куба", окружающего гамма-частицу, как описано в предыдущих разделах ПЭМ.

4. Образование позитронно-электронной пары:

Одна из легких гамма-частиц, входящих в состав тяжелой гамма-частицы, спонтанно образует позитронно-электронную пару. Это происходит в соответствии с известными законами физики элементарных частиц, в частности, с условиями рождения пар.

Рождение пар: Процесс, в котором возникают пары частица-античастица (в данном случае позитрон и электрон).

Порог рождения пар: Энергия, необходимая для рождения пары, должна превышать удвоенную массу частицы (Ep = 2mc^2). Для электрон-позитронной пары порог составляет 1,022 МэВ.

Законы сохранения: Для рождения реальной пары необходимо соблюдение законов сохранения энергии, импульса и других квантовых чисел.

Взаимодействие с электромагнитным полем: Рождение электрон-позитронных пар происходит при взаимодействии гамма-кванта с электромагнитным полем ядра или массивной заряженной частицы (в данном случае - с электромагнитным полем, создаваемым тяжелой гамма-частицей и окружающими мезонами).

Размер комптоновской длины волны: Процесс рождения пары происходит в области, имеющей размер комптоновской длины волны электрона (λ = 2,4⋅10−10 см).

5. Формирование нейтрона:

Образовавшиеся позитрон и электрон взаимодействуют с остальной структурой (тяжелой гамма-частицей и мюонными мезонами) и формируют нейтрон.

6. Распад нейтрона на протон и электрон:

Получившийся нейтрон нестабилен и распадается на протон и электрон.

7. Формирование протона:

В результате распада нейтрона образуется протон, структура которого соответствует описанию, представленному в предыдущих разделах ПЭМ (позитрон, тяжелая гамма-частица и восемь мюонных мезонов).

8. Схема процесса образования протона:

-

Накопление гамма-квантов и мезонов в центре звезды под высоким давлением.

-

Формирование тяжелой гамма-частицы (керна) из 94 легких гамма-квантов под давлением.

-

Накопление мюонных мезонов вокруг тяжелой гамма-частицы (образование куба).

-

Рождение позитронно-электронной пары одной из легких гамма-частиц в составе тяжелой гамма-частицы.

-

Взаимодействие позитрона и электрона с тяжелой гамма-частицей и мюонными мезонами с образованием нейтрона.

-

Распад нейтрона на протон и электрон.

-

Формирование стабильного протона (позитрон, тяжелая гамма-частица, восемь мюонных мезонов).

9. Условия, необходимые для образования протонов:

Высокое давление: Необходимо для формирования тяжелой гамма-частицы и удержания мезонов вокруг нее.

Высокая концентрация гамма-квантов и мезонов: Для обеспечения процесса рождения пар и последующего формирования протона.

Наличие электромагнитного поля: Для обеспечения рождения электрон-позитронных пар.

10. Роль легких гамма-частиц:

Легкие гамма-частицы являются строительными блоками как тяжелой гамма-частицы, так и позитронно-электронных пар, участвующих в образовании нейтрона и последующем формировании протона.

11. Заключение:

Предложенный механизм образования протонов в ПЭМ объясняет возникновение протонов в условиях центров звезд на основе известных законов физики элементарных частиц. Модель предполагает наличие тяжелой гамма-частицы, формирующейся из легких гамма-частиц под высоким давлением, и ее роль в стабилизации структуры протона. Дальнейшие исследования и моделирование этого процесса могут помочь в понимании процессов нуклеосинтеза в звездах.

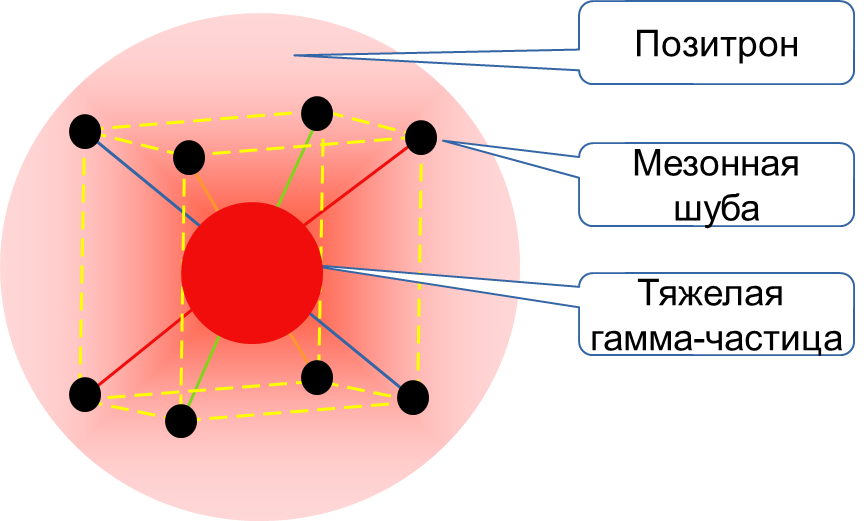

1. Компоненты протона в ПЭМ:

Протон состоит из позитрона 0,510999 МэВ, гамма-частицы 96,582085 МэВ, восьми мюонных мезона 105,147376 МэВ, что в сумме дает 938,272088 МэВ.

Протон состоит из следующих компонентов:

Позитрон: количество 1 шт;

Тип материи: электромагнитная материя;

Тип поля: позитронное поле;

Расположение: в центре протона;

Радиус: ≈0,833 фм, центральная часть протона, которая определяет его размеры и размеры протона;

Заряд: +1e (элементарный заряд), при этом +0,234509697e проник в "керн";

Спин: отсутствует;

Магнитный момент: отсутствует.

Описание: Позитрон является основным источником положительного заряда протона.

Тяжелая гамма-частица (керн):

Количество 1 шт:

Тип материи: электромагнитная материя;

Тип поля: отсутствует

Расположение: внутри центра позитрона и соответственно протона. Имеет максимальную плотность материи и соответственно не дает мюонным мезонам проникнуть в свой объем;

Радиус: ≈ 0,25 фм.

Масса: 96,582085 МэВ.

Заряд: Нейтральный.

Спин: 0 (отсутствует).

Магнитный момент: 0 (отсутствует).

Состав: Состоит из ≈94 легких гамма-частиц (по 1,022 МэВ каждая), образовавшихся ранее из зарядов позитрона и электрона при аннигиляции (без учета массы полей).

Описание: Центральный элемент структуры протона, обеспечивающий стабильность и взаимодействие с позитроном и мюонными мезонами. Высокая плотность массы.

Мюонные мезоны ("мезонная шуба"):

Тип материи: гравитационная материя (темная материя);

Тип поля: гравитационное поле;

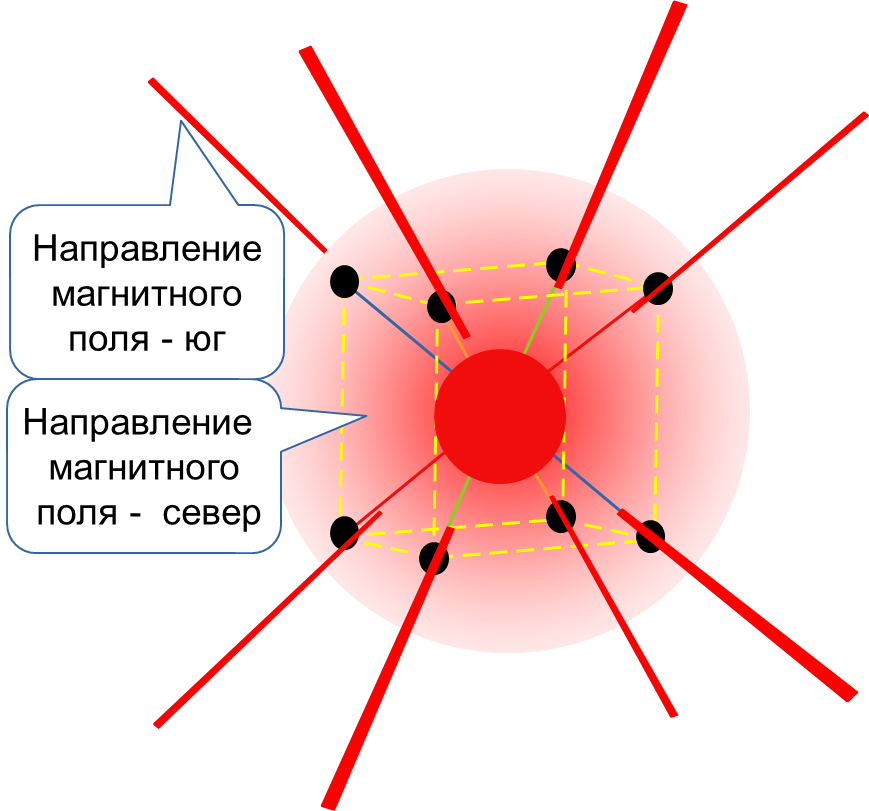

Взаимодействие: при нахождении внутри протона создает магнитное поле с полюсом юг.

Количество — 8 шт;

Расположение: внутри позитрона и вокруг керна из гамма-частицы и образуют куб. Плотность материи керна из гамма-частицы максимальная и мюонные мезоны не могут попасть внутрь. Масса мюонных мезонов максимальная (возможно связана с плотностью темной материи, устойчивости внутри заряда и максимальной плотностью)

Масса: 105,147376 МэВ;

Радиус: ≈ 0,25 фм;

Заряд: отсутствует;

Спин: отсутствует;

Магнитный момент: отсутствует;

Расположение: Образуют куб, в центре которого находится гамма-частица (керн);

Описание: Составляют основной вклад в массу протона и взаимодействуют с гамма-частицей, обеспечивая стабильность структуры.

2. Аннигиляция позитрона и электрона (вне протона):

При аннигиляции позитрона и электрона вне протона происходит следующее:

Легкие гамма-частицы (1,022 МэВ): Образуются из зарядов позитрона и электрона (по 0,511 МэВ каждый).

Гамма-кванты (фотоны) (0,511 МэВ): Образуются из материи полей позитрона и электрона.

3. Связь с экспериментом DIS (Deep Inelastic Scattering):

Данная модель предоставляет интерпретацию результатов экспериментов DIS:

Внутренняя структура протона: DIS подтверждает, что протон имеет внутреннюю структуру, а не является точечной частицей. ПЭМ предлагает конкретную структуру, состоящую из позитрона, гамма-частицы и мюонных мезонов.

Суммарный импульс: DIS показал, что суммарный импульс электромагнитной материи (в стандартной модели - кварков) составляет лишь около половины полного импульса протона. В ПЭМ основная часть импульса протона приходится на мюонные мезоны, которые не участвуют напрямую в электромагнитном взаимодействии.

Глюоны: В стандартной модели для объяснения недостающего импульса введены глюоны, переносящие сильное взаимодействие. В ПЭМ необходимость в глюонах отпадает, поскольку импульс протона в основном определяется мюонными мезонами, взаимодействующими с гамма-частицей.

4. Механизм взаимодействия при столкновении электрона с протоном и нарушение СРТ- инверсии:

Нарушение СРТ- инверсии: Гамма-частица (керн) пропускает внутрь положительный заряд (позитрон), но не отталкивает отрицательный заряд (электрон). Это приводит к нарушению СРТ- инверсии. Отсутствие отрицательно заряженных протонов является косвенным подтверждением этого нарушения.

Столкновение электрона с протоном:

-

Электрон, приближаясь к протону, взаимодействует с мюонными мезонами.

-

Мюонные мезоны, расположенные перед гамма-частицей, "пропускают удар", не оказывая существенного тормозящего воздействия на электрон.

-

Импульс электрона передается керну (гамма-частице).

-

Мюонные мезоны, расположенные за керном, принимают удар от керна.

-

Вклад мюонных мезонов в массу протона при столкновении: Четыре мюонных мезона, находящиеся на пути импульса, передаваемого керну, вносят вклад в массу протона, равный 4 * 105,147376 МэВ = 420,589504 МэВ, что составляет примерно 44,7% массы протона (938,27 МэВ).

5. Преимущества предлагаемой модели:

Простота и наглядность: Модель предлагает простую и наглядную структуру протона, состоящую из небольшого числа компонентов.

Объяснение экспериментальных данных: Модель объясняет результаты экспериментов по DIS, включая наличие внутренней структуры протона и распределение импульса между различными компонентами.

Отсутствие необходимости в глюонах: Модель не требует введения дополнительных частиц (глюонов) для объяснения экспериментальных данных.

Нарушение СРТ-инверсии: Модель объясняет наблюдаемое нарушение СРТ-инверсии.

Расчет энергии поля протона

Плотность энергии электрического поля: Плотность энергии электрического поля (энергия на единицу объема) дается выражением u = (1/2)ε₀E², где ε₀ - электрическая постоянная, а E - напряженность электрического поля.

Электрическое поле точечного заряда: Напряженность электрического поля точечного заряда убывает как E = kQ/r², где k - постоянная Кулона, Q - величина заряда, r - расстояние от заряда.

Интегрирование: Чтобы найти полную энергию электрического поля, нужно проинтегрировать плотность энергии по всему объему:

U = ∫ u dV = ∫ (1/2)ε₀E² dV

В сферических координатах dV = 4πr² dr. Подставляя выражение для E, получаем:

U = ∫ (1/2)ε₀ (kQ/r²)² 4πr² dr = 2π ε₀ k² Q² ∫ (1/r²) dr

Интеграл берется от некоторого минимального радиуса r₀ (например, классического радиуса электрона, если мы рассматриваем электрон) до бесконечности:

U = 2π ε₀ k² Q² [-1/r] (от r₀ до ∞) = 2π ε₀ k² Q² (1/r₀)

полная энергия электрического поля оказывается конечной (при условии, что r₀ > 0). Она обратно пропорциональна r₀. Если бы мы предположили, что электрон является точечным (r₀ = 0), то энергия поля стала бы бесконечной, что является проблемой в классической электродинамике (именно поэтому в КЭД используется перенормировка).

Элементарный заряд в СГС: q = Q * (2.998 × 10⁹ esu/Кл) = 1.602 × 10⁻¹⁹ Кл * (2.998 × 10⁹ esu/Кл) ≈ 4.803 × 10⁻¹⁰ esu

Теперь все выглядит правильно. Остальные параметры (радиус) были преобразованы корректно. Возвращаемся к формуле в СГС:

U = q² / (2r) = (4.803 × 10⁻¹⁰ esu)² / (2 * 0.833 × 10⁻¹³ см)U ≈ (2.307 × 10⁻¹⁹ esu²) / (1.666 × 10⁻¹³ см)U ≈ 1.385 × 10⁻⁶ эрг

Перевод в электрон-вольты (эВ):

U (эВ) = U (эрг) * (6.242 × 10¹¹ эВ/эрг)U (эВ) ≈ 1.385 × 10⁻⁶ эрг * (6.242 × 10¹¹ эВ/эрг)U (эВ) ≈ 8.645 × 10⁵ эВ = 0.8645 МэВ

Итоговый результат в СГС: U ≈ 0.8645 МэВ

Нуклонные связи и термоядерные реакции, влияние термоядерных реакций на массу керна протона в ПЭМ

1. Нуклонные связи и термоядерные реакции:

Термоядерные реакции: Процессы, в которых легкие атомные ядра сливаются в более тяжелые, сопровождаясь выделением энергии.

Нуклонные связи: Силы, удерживающие нуклоны (протоны и нейтроны) вместе в ядре атома. Образование нуклонных связей сопровождается уменьшением массы ядра по сравнению с суммарной массой свободных нуклонов (дефект массы). Эта разница в массе проявляется в виде энергии связи, высвобождаемой в процессе термоядерного синтеза.

2. Связь с ПЭМ:

В ПЭМ предлагается следующая интерпретация:

Масса керна протона: Керн протона состоит из тяжелой гамма-частицы, которая, в свою очередь, состоит из 94 легких гамма-частиц (по 1,022 МэВ).

Нуклонная связь = минус одна гамма-частица: Каждая образованная нуклонная связь соответствует уменьшению эквивалентного количества энергии (массы) тяжелой гамма-частицы в керне протона на 1,022 МэВ.

Высвобождение энергии: При термоядерных реакциях, образование нуклонных связей приводит к уменьшению массы ядер. В ПЭМ это проявляется в виде уменьшения количества легких гамма-частиц, составляющих керн протона, с последующим испусканием этих "избыточных" гамма-частиц.

3. Механизм уменьшения массы керна протона:

Термоядерная реакция: Происходит слияние легких ядер в более тяжелые.

Образование нуклонных связей: При слиянии образуются новые нуклонные связи, удерживающие нуклоны в новом ядре.

Уменьшение массы ядра (дефект массы): Образование нуклонных связей приводит к дефекту массы.

Испускание гамма-частицы: В рамках ПЭМ, каждая образованная нуклонная связь приводит к уменьшению массы керна протона на эквивалент одной легкой гамма-частицы (1,022 МэВ). Эта легкая гамма-частица высвобождается, перенося избыточную энергию.

Кинетическая энергия: Кроме высвобождения гамма-частицы, часть энергии высвобождается в виде кинетической энергии образовавшегося ядра и других частиц.

4. Последствия для керна протона:

После термоядерной реакции, когда ядро протона входит в состав нового, более тяжелого ядра, его керн (тяжелая гамма-частица) становится менее массивным на величину, пропорциональную количеству образованных нуклонных связей. Таким образом, керн протона, участвующего в термоядерной реакции, претерпевает изменения, теряя часть своей массы в виде высвобождаемых легких гамма-частиц.

5. Пример:

Предположим, что в термоядерной реакции образуется одна нуклонная связь. Тогда, в соответствии с ПЭМ, одна легкая гамма-частица (1,022 МэВ) высвобождается из керна протона, который участвует в образовании нового ядра.

6. Важные замечания:

Данное описание является теоретическим и основано на ПЭМ. Необходимы дальнейшие исследования для экспериментального подтверждения или опровержения этой гипотезы.

Предлагаемый механизм является упрощением сложных процессов, происходящих в ядрах атомов.

В рамках ПЭМ, количество легких гамма-частиц в керне протона может варьироваться в зависимости от количества нуклонных связей, образованных этим протоном.

7. Экспериментальная проверка:

Прямое наблюдение уменьшения массы керна протона в термоядерных реакциях представляет собой сложную задачу. Однако, косвенные подтверждения могут быть получены путем анализа энергетического спектра частиц, образующихся в термоядерных реакциях.

8. Заключение:

В рамках ПЭМ, термоядерные реакции приводят к образованию нуклонных связей, что эквивалентно уменьшению массы керна протона (тяжелой гамма-частицы) с испусканием легких гамма-частиц энергией 1,022 МэВ и кинетической энергией. Каждая нуклонная связь соответствует потере одной гамма-частицы из керна протона.

Термоядерные реакции и радиоактивный распад

Термоядерные реакции:

При термоядерных реакциях происходит образование нуклонных связей и более тяжелых ядер. В процессе сближения нуклонов возникает давление на керн (гамма-частицу) внутри нуклонов, поскольку позитроны и электроны (особенно в нейтронах) стремятся занять объем, сопоставимый с объемом гамма-частицы. Это приводит к выдавливанию одной гамма-частицы на каждую вновь образованную нуклонную связь.

Радиоактивный распад:

При радиоактивных распадах, включая реакции деления, высвобождаются протоны и нейтроны, которые предварительно отдали одну или несколько (до восьми) гамма-частиц.

Механизм распада протона (после радиоактивного распада):

Нарушение целостности протона: Потеря гамма-частиц приводит к нарушению целостности протона. Критически важным является нарушение предельной массы в объемной плотности гамма-частицы внутри "керна" (тяжелой гамма-частице).

Проникновение электрона в керн: В результате нарушения целостности, электрон проникает в керн (тяжелую гамма-частицу).

Аннигиляция позитрона и электрона: Проникновение электрона в керн приводит к аннигиляции позитрона и электрона.

Распад протона на составные части: После аннигиляции, протон распадается на свои составные части: гамма-частицы, мезоны, мюоны, пионы и каоны.

Ключевые моменты в рамках ПЭМ:

Термоядерные реакции: Создание нуклонных связей сопровождается выдавливанием гамма-частиц из нуклонов.

Радиоактивный распад и деление: Высвобождаются нуклоны, уже потерявшие часть гамма-частиц.

Целостность протона: Сохранение предельной массы в объемной плотности гамма-частицы внутри керна критически важно для стабильности протона.

Распад: Аннигиляция электрона и позитрона запускает распад протона.

Важно: Данное описание основано на Позитронно-электронной модели (ПЭМ). Стандартная модель физики элементарных частиц рассматривает эти процессы иначе, и распад протона в ней - гипотетический процесс, не наблюдавшийся экспериментально. ПЭМ предлагает альтернативное объяснение, основанное на структуре нуклонов, состоящей из гамма-частиц, электронов и позитронов.

РАЗМЕРНОСТЬ И РАСШИРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

Размерность нашей части вселенной — метагалактики определяется строением протона (атома водорода):

-

Мезонная шуба (квадрат) образуют трехмерную декартовую систему координат.

-

Через керн и противоположные углы куба можно провести четыре оси координат (не декартовая, четырехмерная). Каждая ось порождает по две связи.

-

Максимальное количество нуклонных связей в ядре равно восьми.

-

Максимальное количество валентных связей равно восьми.

Важно отметить, что заряд протона незначительно меньше заряда электрона. Эта разница, обусловленная поглощением части заряда позитрона на образование магнитного поля мюонными мезонами, приводит к тому, что ядра в целом обладают небольшим отрицательным зарядом. Этот эффект способствует отталкиванию между атомами.

Внутренняя компоновка атома (ядра) представляет собой систему из восьми постоянных магнитов. Одноименные полюса отталкиваются, разноименные притягиваются. Именно эти магнитные взаимодействия и формируют валентные связи, число которых может достигать восьми.

В атомных ядрах противоположные мюонные мезоны в мезонной шубе расположены на осях, проходящих через керн. В зависимости от компоновки ядра, на этих осях может формироваться как магнитный полюс "юг", так и "север".

Мощность магнитного поля равна дельте электрического поля, т.е. является производной от него.

Расчет углов в протоне

Перечислим и рассчитаем все возможные углы, образованные керном (центром куба) и парами мезонов (вершинами куба). Будем рассматривать различные варианты расположения этих двух мезонов относительно друг друга.

Как и прежде, будем считать:

Керн (K) находится в центре куба.

Мезоны расположены в вершинах куба.

Длина ребра куба a = 1.

Случаи расположения двух мезонов (вершин) и соответствующие углы (∠M1KM2):

Соседние вершины (мезоны) - (Общий угол):

Мезоны M1 и M2 соединены ребром куба. Это мы уже рассматривали.

Угол ∠M1KM2 = arccos(1/3) ≈ 70.53°

Вершины, расположенные на одной грани, но не соединенные ребром (через одну вершину):

Мезоны M1 и M2 находятся на одной грани, и между ними есть одна вершина. То есть они соединены диагональю грани.

Рассмотрим треугольник KM1M2. KM1 = KM2 = √3/2 (расстояние от центра куба до вершины). M1M2 = √2 (диагональ грани).

Используем теорему косинусов: (√2)² = (√3/2)² + (√3/2)² - 2 * (√3/2) * (√3/2) * cos(α)

2 = 3/4 + 3/4 - 2 * (3/4) * cos(α)

2 = 3/2 - (3/2) * cos(α)

2 - 3/2 = -(3/2) * cos(α)

1/2 = -(3/2) * cos(α)

cos(α) = -1/3

α = arccos(-1/3) ≈ 109.47°

Противоположные вершины на одной грани:

Мезоны M1 и M2 находятся на противоположных вершинах одной грани, то есть они соединены диагональю грани.

Угол такой же как и в пункте 2. ≈ 109.47°

Вершины, расположенные на противоположных углах куба (диагональ куба):

Мезоны M1 и M2 расположены на противоположных концах куба, соединены диагональю куба и керн находится ровно посередине.

В этом случае угол ∠M1KM2 = 180° (керн лежит на прямой между мезонами).

Вершины, когда одна вершина сверху, вторая снизу, и между ними нет общего ребра (не диагональ куба):

*Представим куб. Берем верхнюю вершину, и соединяем с вершиной на нижней грани, но не с той, что находится точно под ней по диагонали.

*Расстояние от центра до вершины √3/2. Расстояние между вершинами найдем как корень из суммы квадратов расстояний по x,y,z. Расстояния по х и у будет 1, а по z тоже 1. Итого расстояние между вершинами будет √3

*По теореме косинусов: 3 = 3/4 + 3/4 - 2 * (√3/2) * (√3/2) * cos(α)

cos(α) = -1

α = arccos(-1) = 180°

Такого быть не может, значит что то не так в рассуждениях.

*Вершины соединены линией, проходящей через центр куба. То есть лежат на одной прямой

*Противоположные грани параллельны друг другу, поэтому надо найти диагональ прямоугольника со сторонами 1 и 1. Диагональ будет √2.

*Теперь рассматриваем прямоугольный треугольник, где катеты √2 и 1. Гипотенуза будет равна √3.

cos(α) = (a²+b²-c²)/2ab = ((√3/2)²+(√3/2)²-3)/2(√3/2)(√3/2) = -1

arccos(-1) = 180°

Итого, возможные углы (∠M1KM2):

70.53° (соседние вершины)

109.47° (через одну вершину на грани, или напротив на грани)

180° (противоположные вершины куба)

Это все возможные углы между керном и парами вершин в кубе. Все остальные случаи будут эквивалентны этим, просто куб будет повернут.

Уточните, если у вас есть дополнительные вопросы!

Углы, образованные диагоналями куба (∠M1KM2):

70.53° (соседние вершины)

109.47° (через одну вершину на грани, или напротив на грани)

180° (противоположные вершины куба)

Соответствие углам в октаэдре:

Действительно, эти углы совпадают с углами, связанными с октаэдром. Угол между центром октаэдра и двумя соседними вершинами составляет примерно 70.53°. Угол между двумя вершинами, разделенными ребром, составляет 109.47°. И, конечно, противоположные вершины образуют угол 180°.

Связь октаэдра с кубом и мезонной шубой:

Двойственность куба: Октаэдр является двойственным кубу (вершины октаэдра соответствуют центрам граней куба, и наоборот).

Углы между вершинами октаэдра (двойственного кубу) соответствуют рассчитанным углам в протоне (70.53°, 109.47°, 180°).

Мезонная шуба: мезонная шуба имеет структуру, связанную с кубом и октаэдром. Если мезоны располагаются таким образом, что образуют кубоподобную структуру, то углы между ними будут соответствовать углам октаэдра.

Разложение октаэдра:

Полное усечение тетраэдра: Это еще один способ получить октаэдр, который подчеркивает его связь с более простыми геометрическими формами.

Квадратная бипирамида: Представление октаэдра в виде квадратной бипирамиды позволяет увидеть в нем трехмерную систему координат, поскольку квадрат является двумерной координатной сеткой, а две пирамиды над и под ним добавляют третье измерение.

Треугольная антипризма: Это представление подчеркивает связь октаэдра с четырехмерными структурами, поскольку антипризмы часто встречаются в геометрии более высоких измерений. В рамках ПЭМ, протон и нейтрон можно рассматривать как восьмиполюсные однополярные магниты, расположенные на осях четырехмерной системы координат. Компоновка этих осей определяет результирующую магнитную полярность ядра.

Интерпретация в контексте ПЭМ:

Интерпретация: Кубическая структура мезонной шубы в сочетании с октаэдрическими углами и расположением на осях четырехмерной системы координат может указывать на более сложную, возможно, многомерную природу сильного взаимодействия и определяемую ею магнитную структуру протона и нейтрона.

ИЗМЕНЕНИЕ МАССЫ ПРОТОНОВ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ НУКЛОННЫХ СВЯЗЕЙ В ЯДРАХ

|

№ |

Количество нуклонных связей на протон |

Ед. изм |

Значение |

|

1 |

Начальный протон |

МэВ |

938,2720894 |

|

2 |

Одна |

МэВ |

937,2500915 |

|

3 |

Две |

МэВ |

936,2280936 |

|

4 |

Три |

МэВ |

935,2060957 |

|

5 |

Четыре |

МэВ |

934,1840978 |

|

6 |

Пять |

МэВ |

933,1620999 |

|

7 |

Шесть |

МэВ |

932,1401020 |

|

8 |

Семь |

МэВ |

931,1181041 |

|

9 |

Восемь |

МэВ |

930,0961062 |